2013-08-25 Sun [ ゲームについて::理屈のこと ]

カナーリ前、F2Pの最初の3分間について書いたのだけど、これはその続き。

ものすげーめんどくさい内容で続きを書くのもめんどくさかったのだけど、書くのである。

というのも、某所の飲み会だったかで「続き書け」と脅迫されたのだw

前回の内容は「F2Pの最初の3分はコンソールゲームと違って、ユーザーのロイヤリティがゼロであり、どちらかというとアーケードに似ている。だから最初の3分でユーザーにゲームを教え、心をつかむことが恐ろしく大事だ」という内容を書いた。

という文を書いて終わったわけだけど…続きを書く前に、どうして「F2Pの最初の3分間」ってタイトルなのかについて書いておきたい。

前回の最後でちょろっと触れたのだけど、ゲームロフトで教えられたことがこのゲームのタイトルになっている。

どんなことだったのかというと、それはDirective Tutorial、すなわち矢印を出して「アレやれ、これヤレ」と指示するチュートリアルは clearlyで definitely でなければならない、そして3分以内に終わらなければならない、ってゲームロフトの鉄の掟。

だから、F2Pの最初の3分間、なんてタイトルにしたわけ。

続きを読む▽

ものすげーめんどくさい内容で続きを書くのもめんどくさかったのだけど、書くのである。

というのも、某所の飲み会だったかで「続き書け」と脅迫されたのだw

前回の内容は「F2Pの最初の3分はコンソールゲームと違って、ユーザーのロイヤリティがゼロであり、どちらかというとアーケードに似ている。だから最初の3分でユーザーにゲームを教え、心をつかむことが恐ろしく大事だ」という内容を書いた。

では、チュートリアルはどのような要素が含まれて、どのようにして進めて行くことが望ましいのか?

そしてKPIのチュートリアル突破率を追うことが本当に正しいのか?

そしてKPIのチュートリアル突破率を追うことが本当に正しいのか?

という文を書いて終わったわけだけど…続きを書く前に、どうして「F2Pの最初の3分間」ってタイトルなのかについて書いておきたい。

前回の最後でちょろっと触れたのだけど、ゲームロフトで教えられたことがこのゲームのタイトルになっている。

どんなことだったのかというと、それはDirective Tutorial、すなわち矢印を出して「アレやれ、これヤレ」と指示するチュートリアルは clearlyで definitely でなければならない、そして3分以内に終わらなければならない、ってゲームロフトの鉄の掟。

だから、F2Pの最初の3分間、なんてタイトルにしたわけ。

続きを読む▽

2013-07-17 Wed [ ゲームについて::歴史のこと ]

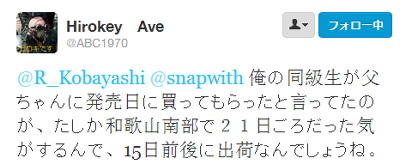

1983年の7月15日はファミコンの発売日、ということになっているのだけど、これは本当にそうなのか?

というのが今回の話。

もちろん、任天堂の公式の発売日は1983/7/15だ。

だけど『さよならハドソン』を書いていた時、わかったことだったのだけど、80年代前半特に85-6年前のファミコンソフトの発売日、ってヤツは猛烈にいい加減だった。

これまた当たり前の話で、当時は物流のコントロールが難しく、メーカーから出荷されてからあとは実質的に商品をトラッキングすることは出来なかった。つまりメーカーから出荷したあとは、流通を流れていって、どこかで小売店に行き着いて発売されるってシステムだ。

だから『さよならハドソン』でも載せたけれど、初期のファミコンの発売直後のチラシですら、ソフトについてはは、8月予定とか書いてあるだけで日付が明白になっているチラシは全くない。

また、youtubeなどで当時のCMを検索しても、全くと言っていいほど85年ぐらいのTVゲームでは発売日を言っていない。

簡単に書けば、初期のファミコンおよびファミコンソフトには具体的な発売日なんてモノはなかった。

というわけで、例えば下のようなtwitterの証言が出てくるわけだ。

この証言に加えて書くなら、僕自身がゲームを買う時の情報も、インターネットも専門誌もないのだから、友達からとかオモチャ屋の店頭かテレビでCMを見る以外には、ゲームが発売されたかの知りようがなかった。

続きを読む▽

というのが今回の話。

もちろん、任天堂の公式の発売日は1983/7/15だ。

だけど『さよならハドソン』を書いていた時、わかったことだったのだけど、80年代前半特に85-6年前のファミコンソフトの発売日、ってヤツは猛烈にいい加減だった。

これまた当たり前の話で、当時は物流のコントロールが難しく、メーカーから出荷されてからあとは実質的に商品をトラッキングすることは出来なかった。つまりメーカーから出荷したあとは、流通を流れていって、どこかで小売店に行き着いて発売されるってシステムだ。

だから『さよならハドソン』でも載せたけれど、初期のファミコンの発売直後のチラシですら、ソフトについてはは、8月予定とか書いてあるだけで日付が明白になっているチラシは全くない。

また、youtubeなどで当時のCMを検索しても、全くと言っていいほど85年ぐらいのTVゲームでは発売日を言っていない。

簡単に書けば、初期のファミコンおよびファミコンソフトには具体的な発売日なんてモノはなかった。

というわけで、例えば下のようなtwitterの証言が出てくるわけだ。

この証言に加えて書くなら、僕自身がゲームを買う時の情報も、インターネットも専門誌もないのだから、友達からとかオモチャ屋の店頭かテレビでCMを見る以外には、ゲームが発売されたかの知りようがなかった。

続きを読む▽

2013-05-28 Tue [ ゲームについて::歴史のこと ]

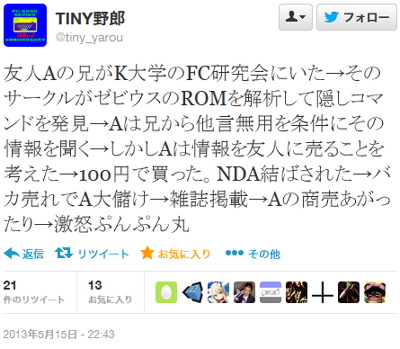

ファミコン版のゼビウスの隠しコマンドの話について、ブログを書いた直後、twitterで結構な反響があったのだけど、その中で一番注目に値するのが、以下のツイート。

TINY野郎さんもあとのツイートで書いているのだけど、これが事実であるかどうか、いまさら確認のしようはない(確認出来るならしたいが)。

ただ、いくつかの傍証から、かなり本当に近いのではないかと思う。

以下は、その推測の理由。

続きを読む▽

TINY野郎さんもあとのツイートで書いているのだけど、これが事実であるかどうか、いまさら確認のしようはない(確認出来るならしたいが)。

ただ、いくつかの傍証から、かなり本当に近いのではないかと思う。

以下は、その推測の理由。

続きを読む▽

2013-05-15 Wed [ ゲームについて::歴史のこと ]

昨日(5/14)の夜、twitterで出ていた「ファミコン版のゼビウスの無敵コマンド」がコンプティークに掲載された前後の話について、僕が記憶していることを書いておきたい。

歴史的な話なので、まず事実関係を簡単に書いておこう。

コンプティークは当時角川メディアオフィスから刊行されていたパソコン雑誌だったが、イマイチ部数が伸び悩んでいた。

これが85年7月号で、ファミコン版のゼビウスの隠しコマンドを初めて取り上げたことで、一気に部数を伸ばし、パソコン雑誌の中でも最も売れる雑誌の一つになるきっかけになる。

また、このゼビウスの隠しコマンドの公開が契機となって「隠しコマンドブーム」が起こり、当時創刊されつつあったあらゆる雑誌に隠しコマンドを掲載するコーナーが出来上がることになるわけだ。

このあたりは角川のIR情報にもなってたりする。

そして、この話についてwikipediaのコンプティークの項目に以下のような記述がある。

基本的には、この話は僕が佐藤さんから聞いた話に近いのだけど、直接聞いた話と少し違っているので、聞いたと記憶している話を並列して載せておきたい。

と、こんな記憶。まあ似たような話ではあるので、そう細かいところを気にする必要もないかなと思う。

続きを読む▽

歴史的な話なので、まず事実関係を簡単に書いておこう。

コンプティークは当時角川メディアオフィスから刊行されていたパソコン雑誌だったが、イマイチ部数が伸び悩んでいた。

これが85年7月号で、ファミコン版のゼビウスの隠しコマンドを初めて取り上げたことで、一気に部数を伸ばし、パソコン雑誌の中でも最も売れる雑誌の一つになるきっかけになる。

また、このゼビウスの隠しコマンドの公開が契機となって「隠しコマンドブーム」が起こり、当時創刊されつつあったあらゆる雑誌に隠しコマンドを掲載するコーナーが出来上がることになるわけだ。

このあたりは角川のIR情報にもなってたりする。

そして、この話についてwikipediaのコンプティークの項目に以下のような記述がある。

1985年7/8月号にてファミコンゲーム「ゼビウス」の無敵コマンドを最初にとりあげた本でもある。同じ号でアダルトゲーム「天使たちの午後」の記事も載せ完売、増刷した。増刷分にはその旨が書かれた帯が付いていた。当時の編集長だった佐藤辰男(現角川グループホールディングス社長)は2008年12月号にて当時のことについて「ナムコに呼び出され声を録音され、ただ謝るだけだった。だがこの雑誌があまりにも売れ、凸版印刷の担当者から「田中金脈の時の文藝春秋以来売れた」と言われたくらいで、相乗効果でゼビウスも非常に売れ、何度も謝るうちにナムコとも和解できることとなった」と回想している。

基本的には、この話は僕が佐藤さんから聞いた話に近いのだけど、直接聞いた話と少し違っているので、聞いたと記憶している話を並列して載せておきたい。

ゼビウスの隠しコマンドは読者からの投稿だった。当時、コンプティークは部数が伸びず悩んでいて、問題になるかもしれないと思いながらもやけくそで載せた。とんでもない売れ行きで一瞬で完売し、嬉しくて増刷した。

しばらくして、ナムコから編集部に電話があった。

ゼビウスの隠しコマンドの記事について、編集長を出せという。もちろん出た。

相手は弁護士で「これからあなたがしゃべることは全部録音します」と言われ、テープレコーダーの動く音が聞こえた。

事実関係を伝え、平謝りに謝った。

もちろんそのあともしばらく関係は悪かったのだけど、隠しコマンドがきっかけになり、ゼビウスの売れ行きが再燃したこともあって、ナムコ側の感情は和らいでいったようだ。

しばらくして、ナムコから編集部に電話があった。

ゼビウスの隠しコマンドの記事について、編集長を出せという。もちろん出た。

相手は弁護士で「これからあなたがしゃべることは全部録音します」と言われ、テープレコーダーの動く音が聞こえた。

事実関係を伝え、平謝りに謝った。

もちろんそのあともしばらく関係は悪かったのだけど、隠しコマンドがきっかけになり、ゼビウスの売れ行きが再燃したこともあって、ナムコ側の感情は和らいでいったようだ。

と、こんな記憶。まあ似たような話ではあるので、そう細かいところを気にする必要もないかなと思う。

続きを読む▽

2013-04-26 Fri [ ゲームについて::理屈のこと ]

F2PのゲームについてtwitterやFBでイロイロ書いていたところから話は始まる。

それでF2Pのゲームとチュートリアルについての同人誌を書かないかとかアホなことを言ってきた人がいて「書くのがスゴい大変だからイヤだ」と言ったのだけど、なんだかやたら欲しいという人が現れたので、モノは試しに…あんまり具体的な数字とかNDA的にヤバソーなことなく書けるか、ちょっと試してみようというわけだ。

それで、うまく書けそうだったら、続けて書いていってみようかというムチャな試みであるw

ところで一応書いておくけれどF2PはFree To Play、すなわち日本で言う「基本プレイ無料」ってヤツの略だ。

つまりダウンロード無料・基本的なプレイに対してお金はかからず、アイテム課金などの小額決済でお金を儲けていくシステムを持ったゲームのことと思えばいい。

そして、あと10年ぐらいでゲームの95%はF2Pと、メディア(マーケット)で考えられるほぼ最低価格(200円以下)+少額課金(コンティニューなど)になると考えている…すなわち、ゲームの未来は好むと好まざると、ほぼF2Pになってしまうと考えている。

と、まあ、原理的なところはともかく、まず書いておきたいF2Pの大原則がある。

「F2Pでは、ユーザーがダウンロードしてインストールしてプレイをはじめても、それはまだ(固定された)ユーザーではない」

これがF2Pと買いきりのコンソールの一番の違いだと、僕は思っている。

続きを読む▽

それでF2Pのゲームとチュートリアルについての同人誌を書かないかとかアホなことを言ってきた人がいて「書くのがスゴい大変だからイヤだ」と言ったのだけど、なんだかやたら欲しいという人が現れたので、モノは試しに…あんまり具体的な数字とかNDA的にヤバソーなことなく書けるか、ちょっと試してみようというわけだ。

それで、うまく書けそうだったら、続けて書いていってみようかというムチャな試みであるw

ところで一応書いておくけれどF2PはFree To Play、すなわち日本で言う「基本プレイ無料」ってヤツの略だ。

つまりダウンロード無料・基本的なプレイに対してお金はかからず、アイテム課金などの小額決済でお金を儲けていくシステムを持ったゲームのことと思えばいい。

そして、あと10年ぐらいでゲームの95%はF2Pと、メディア(マーケット)で考えられるほぼ最低価格(200円以下)+少額課金(コンティニューなど)になると考えている…すなわち、ゲームの未来は好むと好まざると、ほぼF2Pになってしまうと考えている。

と、まあ、原理的なところはともかく、まず書いておきたいF2Pの大原則がある。

「F2Pでは、ユーザーがダウンロードしてインストールしてプレイをはじめても、それはまだ(固定された)ユーザーではない」

これがF2Pと買いきりのコンソールの一番の違いだと、僕は思っている。

続きを読む▽