2015-07-04 Sat [ ゲームについて::理屈のこと ]

最近、ゲーム業界の連中で飲み会をしたとき、若いゲームデザイナー(企画者)がやらかすミス…つまりあるあるの話になって

というネタになり「あー俺はそれで社内のレビューで死んだ」だの「俺はさんざんだった」だので、みんなで笑い転げていた。

もちろん、僕もやった。

自分のプロのデビュー作の『凄ノ王伝説』は、まさしく「僕のさいきょーRPG」だった。

ただあるあると、少し違うのが売上と評価で、ラッキーなことに、当時(1988-89)はRPGブームのどまんなかで、しかもまだまだRPGは黎明期で、(ありがたいことに!)質も高くなく、そしてとりわけPCエンジンではRPGが少なかったのもあり、それなりの評価はもらえたし、売上もそれなりは出た(らしい)…とはいっても、出来たゲームそれ自体は、俺のさいきょーゲームでしかなかったのは間違いなく、ほんの少しあとに出たとか、ハドソン以外から出たとか、ちょっと条件が悪くなっただけで、売れなくなった作品だと思っている。

どうしてそんなことをやってしまうのか?

続きを読む▽

「俺のさいきょーげーむ」を作って、売上未達、ユーザーの評価も散々で爆沈する。

というネタになり「あー俺はそれで社内のレビューで死んだ」だの「俺はさんざんだった」だので、みんなで笑い転げていた。

もちろん、僕もやった。

自分のプロのデビュー作の『凄ノ王伝説』は、まさしく「僕のさいきょーRPG」だった。

ただあるあると、少し違うのが売上と評価で、ラッキーなことに、当時(1988-89)はRPGブームのどまんなかで、しかもまだまだRPGは黎明期で、(ありがたいことに!)質も高くなく、そしてとりわけPCエンジンではRPGが少なかったのもあり、それなりの評価はもらえたし、売上もそれなりは出た(らしい)…とはいっても、出来たゲームそれ自体は、俺のさいきょーゲームでしかなかったのは間違いなく、ほんの少しあとに出たとか、ハドソン以外から出たとか、ちょっと条件が悪くなっただけで、売れなくなった作品だと思っている。

どうしてそんなことをやってしまうのか?

続きを読む▽

|| 18:03 | comments (1) | trackback (x) | △ ||

2015-05-04 Mon [ ゲームについて::理屈のこと ]

■パート(1)

■パート(2)

■パート(3)

■パート(4)

恐ろしく間が開いてしまったのだけど、シリーズの続き。

ところで間が開いたのと、シリーズが長くなってきたので、議論の筋道を見失う人もいるだろうから、ここで一旦整理しておきたい。

まず独自用語、ユーザーストーリーの定義。

ユーザーストーリーとはプレイヤーが全く素人の状態から、エンドユーザーに至るまでゲームメカニクスを覚えていくプロセスを記述したものと理解するとわかりやすい。

手っ取り早く書けば、どんな風にユーザーはエンドユーザーになるのか?を記述したのがユーザーストーリーってことだ。

また、このユーザーストーリーは1つのゲームの中で複数成り立ち得る…と言うか、成り立っていることが多いのに注意して欲しい。

具体的には、だいたい1つのコンテンツに対して1つのユーザーストーリーを書き得る。

だからたいていサブストーリーもユーザーストーリーになりえるし、やりこみ要素もユーザーストーリーとして独立して書くことが出来る。

MMOでの生産系はメインとは全く違うユーザーストーリーを書くことが出来、かつゲームによってはそれがレベルを上げてエンドユーザーになるバトルコンテンツとは全く別のもう一つのメインコンテンツと言えることもよくある。

というように、ゲームには様々なユーザーストーリーが含まれるが、このシリーズでは単純化して「1つのユーザーストーリーしかない」状況を扱っている。

というわけで、以下、本論。

続きを読む▽

■パート(2)

■パート(3)

■パート(4)

恐ろしく間が開いてしまったのだけど、シリーズの続き。

ところで間が開いたのと、シリーズが長くなってきたので、議論の筋道を見失う人もいるだろうから、ここで一旦整理しておきたい。

まず独自用語、ユーザーストーリーの定義。

ユーザーストーリーとはプレイヤーが全く素人の状態から、エンドユーザーに至るまでゲームメカニクスを覚えていくプロセスを記述したものと理解するとわかりやすい。

手っ取り早く書けば、どんな風にユーザーはエンドユーザーになるのか?を記述したのがユーザーストーリーってことだ。

僕について書くなら、もともとは、26年ほど前に桝田さんから聞いたゲームバランスの取り方を発展・改良した方法だが、多分、当時のゲームを作っていた人間たちの間で、同時並行的に完成した技術だったのだろうと想像している。

また、このユーザーストーリーは1つのゲームの中で複数成り立ち得る…と言うか、成り立っていることが多いのに注意して欲しい。

具体的には、だいたい1つのコンテンツに対して1つのユーザーストーリーを書き得る。

だからたいていサブストーリーもユーザーストーリーになりえるし、やりこみ要素もユーザーストーリーとして独立して書くことが出来る。

MMOでの生産系はメインとは全く違うユーザーストーリーを書くことが出来、かつゲームによってはそれがレベルを上げてエンドユーザーになるバトルコンテンツとは全く別のもう一つのメインコンテンツと言えることもよくある。

というように、ゲームには様々なユーザーストーリーが含まれるが、このシリーズでは単純化して「1つのユーザーストーリーしかない」状況を扱っている。

というわけで、以下、本論。

続きを読む▽

2015-02-14 Sat [ ゲームについて::理屈のこと ]

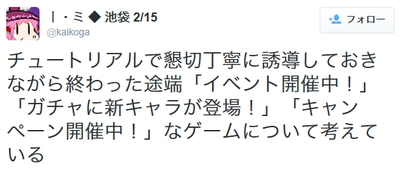

F2Pの最初の3分間の落穂拾いシリーズ。

日本のゲームはとても良くこれをやらかしているのだけど…とか書くと海外のゲームはやらないように聞こえるが、実は海外のゲームも同じぐらいコレをやらかす…つまり、この騒ぎは洋の東西を問わず、運営が良くやらかすことだ。

想像がつくだろうが、これはとてもマズい話だ。

続きを読む▽

日本のゲームはとても良くこれをやらかしているのだけど…とか書くと海外のゲームはやらないように聞こえるが、実は海外のゲームも同じぐらいコレをやらかす…つまり、この騒ぎは洋の東西を問わず、運営が良くやらかすことだ。

海外のゲームで、長く運営されている"Ville"系のゲームなんかではチュートリアル突破したところのユーザーに「新しい土地に遊びに行けるようになった!」なんてデカデカと表示したり「街に新しい仲間がやってきたよ!」とか言われたりする。

「いや、おれ、まだ街作ってないし。周り荒野だし! ワケわかんねえよ!」とか言いたくなる瞬間だ。

「いや、おれ、まだ街作ってないし。周り荒野だし! ワケわかんねえよ!」とか言いたくなる瞬間だ。

想像がつくだろうが、これはとてもマズい話だ。

続きを読む▽

2015-01-31 Sat [ ゲームについて::理屈のこと ]

今までのシリーズ

■ パート(1)

■ パート(2)

■ パート(3)

前回は「どのようにユーザーストーリーを作って、どのようにストーリーマッピングをするか」について書いた。

ユーザーストーリーをバランスを取ったデータにストーリーマッピングした結果、プレイ時間がわかるので、それで調整できる…というところまでは理解してもらえたと思う。

どのように調整すればよいバランスなのか? については書かない。

なぜなら、この調整は例えば指先の技術がものを言うアクション要素が強く入っているのか、それとも入らないのかで全く変わるし、さらにターゲットユーザーでも変わる。加えてF2Pと売り切りでも大きく違う。

同じF2Pでも長期運営可能なのか、広告モデルかで変わるし、マネタイズのモデルでも変わる。売り切りでもプレイタイム・ゲームシステムなどで全く変わる。

つまりパターンが多種多様で、一概にまとめて説明することは出来ない。

また、この良いバランスは最終的にはゲームデザイナー/レベルデザイナーの専権事項だ。

極論だが、一撃でぶっ殺されるゲームであろうと、それをいいバランスだとゲームデザイナーが思うなら、まわりを説得すればいい。

と、簡単に説明した所で、話は前回の最後に書いた成長感になる。

成長感というと曖昧なので『強くなったと実感する』と定義しよう。

もちろんこれでも曖昧だが成長感よりはマシだ。

では、これはどのように実現されるのか?

強くなったと実感するためには、自分が硬くなる・敵が倒れるのが早くなるあたりが分かりやすいだろう。

そこで強さというナゾのパラメータを用意しよう。

このパラメータは現時点ではレベルの10倍にする。つまりレベル1では10,レベル50では500。1レベルごとに10ずつ上がる完全に直線的なパラメータ上昇だ。

加えて、敵には攻撃すると必ず強さぶんのダメージが出て、そして同一レベルの敵は常に3発殴ると抹殺できると設定しよう。すると同一レベルの敵のHP=強さの3倍ということになる。

そして標準的にはゲームは、同じレベルの敵と戦っていくのが適当なバランスとしよう。

と、決めると、例のゲームで初めての街から外にでると、周囲の敵は標準的にはレベル1。

レベル1の敵のHPは30。ちょっと戦闘してレベル2になると2撃で抹殺でき、レベル3まで上がれば1撃で死ぬことになる。

最初は「オッ?」と思ったスライム君がプレイ開始後12分(エクセルのプレイタイムを見よう)ほどで、もう楽勝。

いかにも「強くなった!!」と感じるだろう。成長感は満点だ。

問題は、この成長感は機能しなくなることだ。

続きを読む▽

■ パート(1)

■ パート(2)

■ パート(3)

前回は「どのようにユーザーストーリーを作って、どのようにストーリーマッピングをするか」について書いた。

ユーザーストーリーをバランスを取ったデータにストーリーマッピングした結果、プレイ時間がわかるので、それで調整できる…というところまでは理解してもらえたと思う。

どのように調整すればよいバランスなのか? については書かない。

なぜなら、この調整は例えば指先の技術がものを言うアクション要素が強く入っているのか、それとも入らないのかで全く変わるし、さらにターゲットユーザーでも変わる。加えてF2Pと売り切りでも大きく違う。

同じF2Pでも長期運営可能なのか、広告モデルかで変わるし、マネタイズのモデルでも変わる。売り切りでもプレイタイム・ゲームシステムなどで全く変わる。

つまりパターンが多種多様で、一概にまとめて説明することは出来ない。

また、この良いバランスは最終的にはゲームデザイナー/レベルデザイナーの専権事項だ。

極論だが、一撃でぶっ殺されるゲームであろうと、それをいいバランスだとゲームデザイナーが思うなら、まわりを説得すればいい。

と、簡単に説明した所で、話は前回の最後に書いた成長感になる。

成長感というと曖昧なので『強くなったと実感する』と定義しよう。

もちろんこれでも曖昧だが成長感よりはマシだ。

では、これはどのように実現されるのか?

強くなったと実感するためには、自分が硬くなる・敵が倒れるのが早くなるあたりが分かりやすいだろう。

そこで強さというナゾのパラメータを用意しよう。

このパラメータは現時点ではレベルの10倍にする。つまりレベル1では10,レベル50では500。1レベルごとに10ずつ上がる完全に直線的なパラメータ上昇だ。

加えて、敵には攻撃すると必ず強さぶんのダメージが出て、そして同一レベルの敵は常に3発殴ると抹殺できると設定しよう。すると同一レベルの敵のHP=強さの3倍ということになる。

そして標準的にはゲームは、同じレベルの敵と戦っていくのが適当なバランスとしよう。

と、決めると、例のゲームで初めての街から外にでると、周囲の敵は標準的にはレベル1。

レベル1の敵のHPは30。ちょっと戦闘してレベル2になると2撃で抹殺でき、レベル3まで上がれば1撃で死ぬことになる。

最初は「オッ?」と思ったスライム君がプレイ開始後12分(エクセルのプレイタイムを見よう)ほどで、もう楽勝。

いかにも「強くなった!!」と感じるだろう。成長感は満点だ。

問題は、この成長感は機能しなくなることだ。

続きを読む▽

2015-01-17 Sat [ ゲームについて::理屈のこと ]

■パート(1)

■パート(2)

コンソールでドラクエ1みたいな古典的なRPGを作っているとする。

パート1で、この設定をして、桝田方式のユーザーストーリーの組み立て方をした時、TNL=戦闘回数とした場合には約37時間ほどでメインストーリーがクリアされる設定になっていることがわかった(まあ2つ目は意味ないけど)。

続きを読む▽

■パート(2)

コンソールでドラクエ1みたいな古典的なRPGを作っているとする。

●バトルはランダムエンカウンター

●プレイヤーは一人、敵も一体。対面型バトル。

●バトルは平均して10秒。バトル間には50秒。1分に一度戦闘をする。

●レベル50でクリア。

●プレイヤーは一人、敵も一体。対面型バトル。

●バトルは平均して10秒。バトル間には50秒。1分に一度戦闘をする。

●レベル50でクリア。

パート1で、この設定をして、桝田方式のユーザーストーリーの組み立て方をした時、TNL=戦闘回数とした場合には約37時間ほどでメインストーリーがクリアされる設定になっていることがわかった(まあ2つ目は意味ないけど)。

前回書いたオリジナルの桝田式は1987年に登場した技法だと書いたが、少し注釈をしておきたい。

桝田式はプレイタイムを計算して作ることも、もちろん出来るわけだけど、なぜしていなかったのか?

理由は簡単で、この技法が出来た時代は「プレイタイムは基本的に長ければ長いほど嬉しいもので、プレイタイムなんざ意識する必要はなかったからだ」と桝田さんは言っていた。

確かにこれは理解できる。

1987年当時のCRPGのプレイタイムはせいぜい20時間程度。今の感覚からしたら「短いっ!」って感じだ。そして当時はまだまだプレイタイムの短いアクションゲーム、シューティング、アーケードからの(苦しい)移植が主力で、長く楽しめるゲームは結構至高だった。だからプレイタイムがある一定以上だと推測できれば、気にしなかったのは理解できる。

ついでに書くと、当時は「ファミコンは子供のオモチャだがRPGは大人でも楽しめる」などという愚劣な記事が平気で週刊誌に載っていたりした。

桝田式はプレイタイムを計算して作ることも、もちろん出来るわけだけど、なぜしていなかったのか?

理由は簡単で、この技法が出来た時代は「プレイタイムは基本的に長ければ長いほど嬉しいもので、プレイタイムなんざ意識する必要はなかったからだ」と桝田さんは言っていた。

確かにこれは理解できる。

1987年当時のCRPGのプレイタイムはせいぜい20時間程度。今の感覚からしたら「短いっ!」って感じだ。そして当時はまだまだプレイタイムの短いアクションゲーム、シューティング、アーケードからの(苦しい)移植が主力で、長く楽しめるゲームは結構至高だった。だからプレイタイムがある一定以上だと推測できれば、気にしなかったのは理解できる。

ついでに書くと、当時は「ファミコンは子供のオモチャだがRPGは大人でも楽しめる」などという愚劣な記事が平気で週刊誌に載っていたりした。

続きを読む▽