2011-06-17 Fri [ 昔のこと::古の技術 ]

僕の古くからの知り合いに飛田さんという人がいる。

今でもハドソンにいる人で、有名なところでは桃太郎伝説などのさくま先生の一連のシリーズを手がけている天才肌のプログラマーなんだけど、この人が約20年前に発売された『月間PCエンジン』の付録の『ハドソン全科』(1990年初頭と思われる)がたまたま発掘されたということで、それをスキャンしてPDFにしてくださった。

この中に、今までいくら探しても見つからなかったハドソンの作った開発ハードHu7とHu7CD、さらに和泉さんが作ったDF(グラフィックエディタ)の写真が載っていたので、そこを切り出して、簡単な解説を加えて、資料として残しておきたい。

なおDFについては、それだけで1記事になってしまうので、別記事で。

■関連記事

■PCエンジンの開発環境(ROM)

■PCエンジンの開発環境(CDROM)

■PCエンジンの開発環境(補足)

続きを読む▽

今でもハドソンにいる人で、有名なところでは桃太郎伝説などのさくま先生の一連のシリーズを手がけている天才肌のプログラマーなんだけど、この人が約20年前に発売された『月間PCエンジン』の付録の『ハドソン全科』(1990年初頭と思われる)がたまたま発掘されたということで、それをスキャンしてPDFにしてくださった。

この中に、今までいくら探しても見つからなかったハドソンの作った開発ハードHu7とHu7CD、さらに和泉さんが作ったDF(グラフィックエディタ)の写真が載っていたので、そこを切り出して、簡単な解説を加えて、資料として残しておきたい。

なおDFについては、それだけで1記事になってしまうので、別記事で。

■関連記事

■PCエンジンの開発環境(ROM)

■PCエンジンの開発環境(CDROM)

■PCエンジンの開発環境(補足)

続きを読む▽

2011-02-01 Tue [ 昔のこと::古の技術 ]

今と余りに時代が違いすぎて分からないことが多いだろうから、PCエンジンを作っていた時代について、いろいろと補足。

■DOSについて

88年当時、使っていたのはDOS 3.1-3.3。DOSはマイクロソフトが作ったMS-DOSというヤツ。今では普通の人はまず画面を見ることがほとんどないが、見たければアクセサリ>コマンドプロンプトを選択することで見ることが出来る。

PCエンジンが開発されている間にDOS4、DOS5とバージョンは上がったが、DOS4はあまりに中途半端なバージョンで、開発環境として使えるか? と言われると微妙すぎたのでスルーされた。91年あたりからDOS 5.0が発売されたが、いろいろな都合で、結局、PCエンジンの開発機は最後まで3.1-3.3あたりのバージョンを使っていた。

さてDOSと言うヤツは8086というとても古くさいCPUに対応して作られていた…とはいっても、この8086は今のX86といわれるコード体系の最初の一歩で偉大な…いや、そうでもないけど、まあ大ヒットCPUだ。8086は扱えるメモリの上限が1メガバイトだったのでDOSが使えるメモリの上限も1メガバイトになる。この1メガバイトのメモリのことを「コンベンショナルメモリ」と呼ぶ。

コンピュータの持ってる全てのメモリ領域が1メガバイトで、画面表示用のメモリや、BIOSや、I/Oやいろんなものがあるわけだから、全部がDOSの物にはならない。だからDOSはそのうちの640-768キロバイトぐらいしか使うことは出来なかった。そして仮想メモリとかそういう気が利いたことは一切ない(DOS EXTENDERとかそういうのはムシ)。だから640キロのメモリなら640キロのサイズのプログラムまでしか動かない、とてもわかりやすい構造になっている(そしてPC-9801は640キロが上限だった)。

ところで1メガバイトで「エー?」と言うなかれ。当時は64キロバイトのメモリが凄かった時代なのだ。15倍もある1メガバイトは途方もないメモリ量だった。

PCが起動すると、まずDOS自体がコンベンショナルメモリに入り、システムとして動くようになる。メモリは全く保護されていないので、プログラムを1文字間違えるだけで、DOSそのものを壊してしまい、簡単にDOSはハングアップする。ウィンドウズで言えば「ブルーデス」するのが全く当たり前だった。ただしレジストリや遅延書き込みもなかったので、ディスクに直接アクセスするようなプログラムでもなければディスクの破壊は起らなかったし、DOSはおっそろしく小さかったから起動は10秒もかからなかったので、ハングアップしたら「ちっ!」とかいってリセットすれば良かった。

DOSは設定にもよるが、だいたいトータル120キロぐらいコンベンショナルを使った。次に日本語のFEP(今でいうIME)が入り、これがまた120キロバイトぐらいなくす。640-240で、残り400キロぐらいになる。この400キロでmakeとアセンブラだのリンカだのを同時に動かさなければいけなかった(細かい設定でもちろん残りメモリは変動した)。400キロとかいう残りは、ちょっと何かをするとパンクしてしまうサイズでとても辛かった。

具体的な例を挙げると、例えば9801のグラフィックエディタを作るとして、1画面の容量は128キロバイト。400キロバイトからアンドゥバッファを一つ取るといきなりメモリがドカ減りしてしまう。実際、PCエンジンの開発ツールでもPEはundoバッファを取っていたのもあり、400キロ前後のコンベンショナルが必要で、ちょっと設定が悪いとメモリ不足で動かない騒ぎを引き起こした(そしてアーティストはそういうことには疎かったので、アーティストのためにマシンを設定するのもチームのプログラマの仕事の一つだった)。

続きを読む▽

■DOSについて

88年当時、使っていたのはDOS 3.1-3.3。DOSはマイクロソフトが作ったMS-DOSというヤツ。今では普通の人はまず画面を見ることがほとんどないが、見たければアクセサリ>コマンドプロンプトを選択することで見ることが出来る。

PCエンジンが開発されている間にDOS4、DOS5とバージョンは上がったが、DOS4はあまりに中途半端なバージョンで、開発環境として使えるか? と言われると微妙すぎたのでスルーされた。91年あたりからDOS 5.0が発売されたが、いろいろな都合で、結局、PCエンジンの開発機は最後まで3.1-3.3あたりのバージョンを使っていた。

さてDOSと言うヤツは8086というとても古くさいCPUに対応して作られていた…とはいっても、この8086は今のX86といわれるコード体系の最初の一歩で偉大な…いや、そうでもないけど、まあ大ヒットCPUだ。8086は扱えるメモリの上限が1メガバイトだったのでDOSが使えるメモリの上限も1メガバイトになる。この1メガバイトのメモリのことを「コンベンショナルメモリ」と呼ぶ。

コンピュータの持ってる全てのメモリ領域が1メガバイトで、画面表示用のメモリや、BIOSや、I/Oやいろんなものがあるわけだから、全部がDOSの物にはならない。だからDOSはそのうちの640-768キロバイトぐらいしか使うことは出来なかった。そして仮想メモリとかそういう気が利いたことは一切ない(DOS EXTENDERとかそういうのはムシ)。だから640キロのメモリなら640キロのサイズのプログラムまでしか動かない、とてもわかりやすい構造になっている(そしてPC-9801は640キロが上限だった)。

ところで1メガバイトで「エー?」と言うなかれ。当時は64キロバイトのメモリが凄かった時代なのだ。15倍もある1メガバイトは途方もないメモリ量だった。

PCが起動すると、まずDOS自体がコンベンショナルメモリに入り、システムとして動くようになる。メモリは全く保護されていないので、プログラムを1文字間違えるだけで、DOSそのものを壊してしまい、簡単にDOSはハングアップする。ウィンドウズで言えば「ブルーデス」するのが全く当たり前だった。ただしレジストリや遅延書き込みもなかったので、ディスクに直接アクセスするようなプログラムでもなければディスクの破壊は起らなかったし、DOSはおっそろしく小さかったから起動は10秒もかからなかったので、ハングアップしたら「ちっ!」とかいってリセットすれば良かった。

DOSは設定にもよるが、だいたいトータル120キロぐらいコンベンショナルを使った。次に日本語のFEP(今でいうIME)が入り、これがまた120キロバイトぐらいなくす。640-240で、残り400キロぐらいになる。この400キロでmakeとアセンブラだのリンカだのを同時に動かさなければいけなかった(細かい設定でもちろん残りメモリは変動した)。400キロとかいう残りは、ちょっと何かをするとパンクしてしまうサイズでとても辛かった。

具体的な例を挙げると、例えば9801のグラフィックエディタを作るとして、1画面の容量は128キロバイト。400キロバイトからアンドゥバッファを一つ取るといきなりメモリがドカ減りしてしまう。実際、PCエンジンの開発ツールでもPEはundoバッファを取っていたのもあり、400キロ前後のコンベンショナルが必要で、ちょっと設定が悪いとメモリ不足で動かない騒ぎを引き起こした(そしてアーティストはそういうことには疎かったので、アーティストのためにマシンを設定するのもチームのプログラマの仕事の一つだった)。

続きを読む▽

2011-01-26 Wed [ 昔のこと::古の技術 ]

PCエンジンの牧歌的なROM開発の時代は1988年の年末に終わり(もちろん開発は1988年には始まっていたので開発者にとっては88年半ばからだけど)、CDROM時代に入っていく。

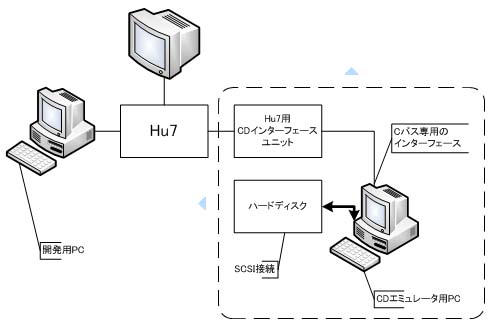

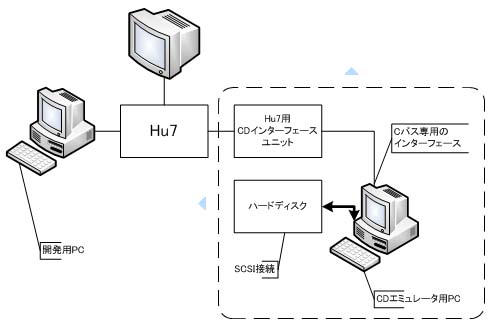

では、そのCDROMの開発機はどうなっていたかというと上のとおり。Hu7とは別に、もう一個Hu7CDという新しいパッケージが登場する。PCを除く点線の中身がソレ。以下がハードウェアのリスト。

では、そのCDROMの開発機はどうなっていたかというと上のとおり。Hu7とは別に、もう一個Hu7CDという新しいパッケージが登場する。PCを除く点線の中身がソレ。以下がハードウェアのリスト。

当然ソフトもあってhu7用のBIOSのバイナリ、BIOSのシンボルファイル、ユーテリティ的なPCエンジン用のソース、あとCDエミュレータ、CDに書き込むソフト、CDからテープにバックアップ/レストアするソフト、ADPCMのエンコードソフト、などがセットに入っていたはず。

ここで時代的に説明しておかないといけない話を一つ書いておく。

続きを読む▽

| ハード名 | 簡単な説明 |

| Hu7用インターフェースユニット | PCエンジンCDROMのインターフェースユニットと同じもの。Hu7の上につけられるように改造されている。 |

| Cバス専用インターフェース | PC-9801にPCエンジンCDROMのエミュレートをさせるためのインターフェース。CDエミュレータのPCは、結構速度が遅いPCでも間に合ったので、当時入れ替えられつつあったVMとかそういうヘボいモデルが使われることが多かった。 |

| ハードディスク | ハードディスクはSCSIで、当時としてはとんでもなく大容量の384メガバイト。これが1台だけ入っているシステムと2台入っている(768メガってこと)の2タイプあった。これはハードディスクの値段があまりに高いもので、2タイプ用意したけれど、ほとんどのメーカーは768メガのシステムを購入したらしい。実際、イースで使わせてもらった2台も768メガのバージョンだった(音楽があるんだから768メガじゃないと話にならなかったが)。Exabyte社の8ミリビデオテープを使うMTドライブがついており、これでマスター納品やバックアップをした。ちなみに384メガのハードディスクがどれぐらい大容量だったのかというと、そのとき普通に市販されていたハードディスクで大容量の物が20メガバイト前後。一台だけで20倍とかなのだから、どれだけでかいハードディスクだったかわかる。お値段は当時で一千万円ぐらいしたらしい。 |

当然ソフトもあってhu7用のBIOSのバイナリ、BIOSのシンボルファイル、ユーテリティ的なPCエンジン用のソース、あとCDエミュレータ、CDに書き込むソフト、CDからテープにバックアップ/レストアするソフト、ADPCMのエンコードソフト、などがセットに入っていたはず。

ここで時代的に説明しておかないといけない話を一つ書いておく。

続きを読む▽

2011-01-18 Tue [ 昔のこと::古の技術 ]

1988-1994年の間、PCエンジンのゲームを作るために、どんな環境で仕事をしていたのかということを記録に残しておくため、PCエンジンのソフトの開発システムについての記憶に残っている限りの覚書。

今の自分ですら忘れていて、やばいことが分かったので、一生懸命歴史的な資料として残すためシリーズ。

後の世に、このブログのメモがなんの役に立つのかと言われたら、わかんないけど、ナニカの役に立つ…こともない気がするが、残しておいてまあ損はないだろう。

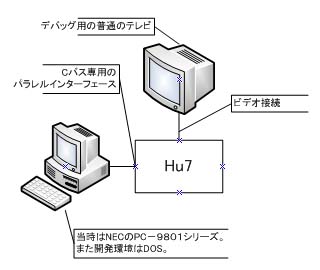

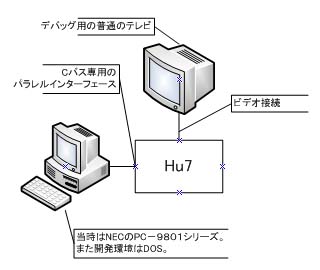

PCエンジンの開発システムは、基本が左図のようにNECのPC-9801のCバスに接続される通信用の拡張ボードと、Hu7と呼ばれる開発キット(メモリが拡張されて、ROM領域がRAMとして実装されROMカードが簡単に開発できるシステム)がハードとしてあった。

PCエンジンの開発システムは、基本が左図のようにNECのPC-9801のCバスに接続される通信用の拡張ボードと、Hu7と呼ばれる開発キット(メモリが拡張されて、ROM領域がRAMとして実装されROMカードが簡単に開発できるシステム)がハードとしてあった。

もちろんPC-9801シリーズは、今のAT互換機と同じものではない、日本の独自規格ハードで、開発環境はWindowsではなくDOSだった。1988年前後はDOSのメモリ不足が深刻になりだした時代で、かつ186/V30/286あたりだったCPUが386に移行し、仮想86モードを使ったEMSとかRAMディスクが登場をし始める時代だ。ちなみにこの当時のPCのメモリはコンベンショナル(DOSが使える領域)640キロバイト+386用のプロテクトメモリが1-4メガバイト程度だったが、このプロテクトメモリは、最初のうちはなんの役にも立たないゴミのようなものだった。

今で言う64ビットOSでないOSに4ギガ以上のメモリを積んでいるときと似た状態だ。

さて、上のようなシステムで、どんな風にして開発していたのかというと…

…とこういう風にしてゲームは開発されていた。ちなみにもちろん5-6-7はデバッグに入ってから行われる段階だ。

まあ、ターゲットが別のハードでよくある形で、いまだと開発機がネットワークにぶら下がっているのが普通だが、当時はパラレルインターフェースで直接接続されていたわけだ。

続きを読む▽

今の自分ですら忘れていて、やばいことが分かったので、一生懸命歴史的な資料として残すためシリーズ。

後の世に、このブログのメモがなんの役に立つのかと言われたら、わかんないけど、ナニカの役に立つ…こともない気がするが、残しておいてまあ損はないだろう。

PCエンジンの開発システムは、基本が左図のようにNECのPC-9801のCバスに接続される通信用の拡張ボードと、Hu7と呼ばれる開発キット(メモリが拡張されて、ROM領域がRAMとして実装されROMカードが簡単に開発できるシステム)がハードとしてあった。

PCエンジンの開発システムは、基本が左図のようにNECのPC-9801のCバスに接続される通信用の拡張ボードと、Hu7と呼ばれる開発キット(メモリが拡張されて、ROM領域がRAMとして実装されROMカードが簡単に開発できるシステム)がハードとしてあった。もちろんPC-9801シリーズは、今のAT互換機と同じものではない、日本の独自規格ハードで、開発環境はWindowsではなくDOSだった。1988年前後はDOSのメモリ不足が深刻になりだした時代で、かつ186/V30/286あたりだったCPUが386に移行し、仮想86モードを使ったEMSとかRAMディスクが登場をし始める時代だ。ちなみにこの当時のPCのメモリはコンベンショナル(DOSが使える領域)640キロバイト+386用のプロテクトメモリが1-4メガバイト程度だったが、このプロテクトメモリは、最初のうちはなんの役にも立たないゴミのようなものだった。

今で言う64ビットOSでないOSに4ギガ以上のメモリを積んでいるときと似た状態だ。

さて、上のようなシステムで、どんな風にして開発していたのかというと…

1)PC-9801上でプログラムを作る。

2)デバッガを使ってHu7上のROM領域(正確にはROMに割り当てられるRAM)に転送し、起動する。

3)ゲームが動く。

4)デバッガで動作確認&デバッグ。

5)動作確認できたら、ROM用のリンクを行う。

6)実際にEPROMに焼く

7)デバッグして問題がなかったら、マスター提出

2)デバッガを使ってHu7上のROM領域(正確にはROMに割り当てられるRAM)に転送し、起動する。

3)ゲームが動く。

4)デバッガで動作確認&デバッグ。

5)動作確認できたら、ROM用のリンクを行う。

6)実際にEPROMに焼く

7)デバッグして問題がなかったら、マスター提出

…とこういう風にしてゲームは開発されていた。ちなみにもちろん5-6-7はデバッグに入ってから行われる段階だ。

まあ、ターゲットが別のハードでよくある形で、いまだと開発機がネットワークにぶら下がっているのが普通だが、当時はパラレルインターフェースで直接接続されていたわけだ。

続きを読む▽

2011-01-08 Sat [ 昔のこと::古の技術 ]

今回のネタは、本当のパソコン黎明期といっていい1981年に、いかにしてクロマキーペイント(タイルペイント/タイル)が登場したか? の物語だ。

ここで先に原理的な解説を。しないと絶対にこの話は分からないので。

遥か遠い昔…およそ30年ほど前、黎明期のパソコンはたいてい数色しか色を表示出来なかった。

例えばパソコン界のキャデラックと言われたAPPLEIIですら40x48の16色グラフィックスか、280x192で4色(のちに6色に改良された)グラフィックス程度のものだった。

これらの数色の組み合わせで標準的になったのが8色カラー。PC-8001で初登場したと思うが、以後、10年以上に渡り色表現のデファクトスタンダードとして君臨した、後にデジタルカラーと呼ばれる8色だ。

ビット表現だと下位からBーRーGと並んでいる3ビット表現のカラーコードで、今風のRGBの表現で言うと0か255しかない原色バリバリの8色。

ちなみにこの色コードのビットがB-R-Gと並んでいるのにも意味がある。輝度への寄与は大雑把に青=10%、赤=30%、緑=60%になるので、BRGという順は輝度への寄与の昇順で、白黒のモニタに繋ぐとカラーコードそのままで黒から白に明るくなるメリットがある。そして当時は白黒のモニタが普通にあったので、このような配慮はとても重要だった。これをRGBで並べると、白黒のグラデーションがガタガタになってしまう。少ないリソースでうまくいろいろやりくりするための先人の知恵だ。

この8色は固定の原色でカラーパレットもなく中間色もない。だからごくごく初期のアドベンチャゲームでは人は黄色で塗られていたし、キャラクタも全て原色で書かれていた。これに革命を起こしたのがタイルによる中間色表現だ。

インターネットを探しても、貧乏人のためのCG講座ぐらいにしか資料の残っていない古びた知識だが、一定以上の解像度で隣り合った2つの色が人間の目では混ざって見えて中間色に見える、結果最大デジタル8色でも、組み合わせで8x7=56色の中間色が表現できる! というのがタイルもしくはクロマキーの基本的な考え方だ。マンガのスクリーントーンのような考え方だ、と書けば、分かる人が少しは増えるかも知れない。

左のパターンが典型的な例。貼ったタイルパターンがなぜやや暗い緑がかった黄色に見えるのかを説明すると、これは2ドットのタイルで赤・緑で表現されている。赤+緑は黄色だが、2ドットなので(2倍の広さで同じ明るさを表現していることになるから)実際の黄色の半分の輝度に大雑把になる。だからやや暗い黄色に見えるわけだ。なお貼ったパターンは貧乏人のためのCG講座からもらってきている。

左のパターンが典型的な例。貼ったタイルパターンがなぜやや暗い緑がかった黄色に見えるのかを説明すると、これは2ドットのタイルで赤・緑で表現されている。赤+緑は黄色だが、2ドットなので(2倍の広さで同じ明るさを表現していることになるから)実際の黄色の半分の輝度に大雑把になる。だからやや暗い黄色に見えるわけだ。なお貼ったパターンは貧乏人のためのCG講座からもらってきている。

実際には、市松模様と縦に真っ直ぐ並べるパターンで表現力はさらに強化できるし、当時はこれをも拡張した2x2タイルや3x2タイルも使っていたので、表現力がもう少しあった。

なお、僕の知る限りで最強のドット絵師の一人、山根ともおなどはタイルを「5445」だの数字で表現してしゃべっていて、しかもこれが当時の(少なくともファルコムの)アーティスト間では十分に普通に通じる言葉になっていたらしい。

いずれにしてもタイリングによる中間色はパレットのない固定された少ない色数で表現するための技術でしかなかった。だからWindows95が登場して256色が当たり前になった90年代半ばから、急速に廃れていき、2000年過ぎには完全に過去の遺物となった。(ちなみにディザリング、という形で今でもわずかに残っているが、これはアーティストの作る中間色タイルとは違うので、別物として取り扱いたい)

まあ固定された原色で中間色を表現するために、タイルを使った中間色表現なんてヘボなものが1990年代半ばまでは普通にあったのだと、まず理解しておいて欲しい。

そして本題は1981年から始まる。

続きを読む▽

ここで先に原理的な解説を。しないと絶対にこの話は分からないので。

遥か遠い昔…およそ30年ほど前、黎明期のパソコンはたいてい数色しか色を表示出来なかった。

例えばパソコン界のキャデラックと言われたAPPLEIIですら40x48の16色グラフィックスか、280x192で4色(のちに6色に改良された)グラフィックス程度のものだった。

これらの数色の組み合わせで標準的になったのが8色カラー。PC-8001で初登場したと思うが、以後、10年以上に渡り色表現のデファクトスタンダードとして君臨した、後にデジタルカラーと呼ばれる8色だ。

| カラーコード | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 色 | ■黒 | ■青 | ■赤 | ■紫 | ■緑 | ■水 | ■黄 | ■白 |

| 輝度 | ■黒 | ■10% | ■30% | ■40% | ■60% | ■70% | ■90% | ■白 |

ビット表現だと下位からBーRーGと並んでいる3ビット表現のカラーコードで、今風のRGBの表現で言うと0か255しかない原色バリバリの8色。

ちなみにこの色コードのビットがB-R-Gと並んでいるのにも意味がある。輝度への寄与は大雑把に青=10%、赤=30%、緑=60%になるので、BRGという順は輝度への寄与の昇順で、白黒のモニタに繋ぐとカラーコードそのままで黒から白に明るくなるメリットがある。そして当時は白黒のモニタが普通にあったので、このような配慮はとても重要だった。これをRGBで並べると、白黒のグラデーションがガタガタになってしまう。少ないリソースでうまくいろいろやりくりするための先人の知恵だ。

【注】カラーモニタで高性能なものは、当時高価だった本体よりさらに高価な本当の高嶺の花だった。例に出ているPC-8001など本体はRAM16キロ版は168000円だったが、専用の安い方の12インチカラーモニタで188000円、高解像度カラーモニターはなんと298000円だった。全く馬鹿高くて話にならない代物だったわけだ。これがものすごい勢いで値下がりしていくことになるが、それはまた別の話だ。

■追記

輝度に変換したものを追加して並べておいた。青=10%,赤=30%、緑=60%で、実際どのようにグラデーションになるのか分かるようにした。

■追記

輝度に変換したものを追加して並べておいた。青=10%,赤=30%、緑=60%で、実際どのようにグラデーションになるのか分かるようにした。

この8色は固定の原色でカラーパレットもなく中間色もない。だからごくごく初期のアドベンチャゲームでは人は黄色で塗られていたし、キャラクタも全て原色で書かれていた。これに革命を起こしたのがタイルによる中間色表現だ。

インターネットを探しても、貧乏人のためのCG講座ぐらいにしか資料の残っていない古びた知識だが、一定以上の解像度で隣り合った2つの色が人間の目では混ざって見えて中間色に見える、結果最大デジタル8色でも、組み合わせで8x7=56色の中間色が表現できる! というのがタイルもしくはクロマキーの基本的な考え方だ。マンガのスクリーントーンのような考え方だ、と書けば、分かる人が少しは増えるかも知れない。

左のパターンが典型的な例。貼ったタイルパターンがなぜやや暗い緑がかった黄色に見えるのかを説明すると、これは2ドットのタイルで赤・緑で表現されている。赤+緑は黄色だが、2ドットなので(2倍の広さで同じ明るさを表現していることになるから)実際の黄色の半分の輝度に大雑把になる。だからやや暗い黄色に見えるわけだ。なお貼ったパターンは貧乏人のためのCG講座からもらってきている。

左のパターンが典型的な例。貼ったタイルパターンがなぜやや暗い緑がかった黄色に見えるのかを説明すると、これは2ドットのタイルで赤・緑で表現されている。赤+緑は黄色だが、2ドットなので(2倍の広さで同じ明るさを表現していることになるから)実際の黄色の半分の輝度に大雑把になる。だからやや暗い黄色に見えるわけだ。なお貼ったパターンは貧乏人のためのCG講座からもらってきている。実際には、市松模様と縦に真っ直ぐ並べるパターンで表現力はさらに強化できるし、当時はこれをも拡張した2x2タイルや3x2タイルも使っていたので、表現力がもう少しあった。

なお、僕の知る限りで最強のドット絵師の一人、山根ともおなどはタイルを「5445」だの数字で表現してしゃべっていて、しかもこれが当時の(少なくともファルコムの)アーティスト間では十分に普通に通じる言葉になっていたらしい。

いずれにしてもタイリングによる中間色はパレットのない固定された少ない色数で表現するための技術でしかなかった。だからWindows95が登場して256色が当たり前になった90年代半ばから、急速に廃れていき、2000年過ぎには完全に過去の遺物となった。(ちなみにディザリング、という形で今でもわずかに残っているが、これはアーティストの作る中間色タイルとは違うので、別物として取り扱いたい)

まあ固定された原色で中間色を表現するために、タイルを使った中間色表現なんてヘボなものが1990年代半ばまでは普通にあったのだと、まず理解しておいて欲しい。

そして本題は1981年から始まる。

続きを読む▽